En cas de violation du cahier des charges au sein d’une ASL ou d’un lotissement, notamment un coloti peut-il exiger la démolition de la construction ou de l’extension litigieuse ? Ou une simple indemnisation du préjudice subi qu’il faut désormais prouver suffirait-elle ? L’histoire d’un revirement,

Continue readingEpoux divorcés et porteurs de parts de SCI dont le bien est occupé par l’un deux, quelle indemnité d’occupation?

Deux époux fraichement divorcés sont également porteurs de parts d’une SCI, propriétaire du bien familial. L’un des ex-époux occupe le bien de la SCI. Est-il tenu à une indemnité d’occupation ? Que disent les statuts ? Est-ce contraire à l’intérêt social ou l’objet social de la SCI ?

Continue readingClauses de cahier des charges dans un règlement de lotissement, quelle opposabilité?

Une clause classiquement présente dans un cahier des charges mais intégrée dans un règlement de lotissement, a-t-elle un caractère contractuel lui conférant ainsi force d’opposabilité entre les colotis ? Un coloti qui viole cette clause dans son projet de construction, d’aménagement ou d’extension engage t’il sa responsabilité ? les autres colotis peuvent-ils empêcher la réalisation dudit projet ?

Continue readingSCI de construction et moyens de contestation en saisie immobilière contre la banque

Quels sont les moyens de défense d’une SCI de construction dans le cadre d’une saisie immobilière ? Entre qualité à agir, erreur de TEG et rupture abusive de crédit, bon nombre de moyens sont à opposer à l’établissement préteur, et à défaut, des solutions alternatives à la saisie existent,

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence en ce mois de septembre qui vient aborder la capacité qu’à une SCI de construction, de se défendre en droit de la saisie immobilière, dans le cadre de mesures d’exécution,

Si bon nombre de SCI sont des SCI familiales, la question peut également se poser concernant des SCI de construction vente,

Car il est bien évident que même les SCI de construction vente, S.C.I.C.V, peuvent rencontrer des difficultés avec leur établissement prêteur,

La SCI de construction peut alors se retrouvée attrait dans une procédure de saisie immobilière, aux fins de vente amiable ou de vente aux enchères, que le créancier n’a pas manqué d’engager sur la seule base d’une déchéance du terme et d’un acte authentique.

Cet arrêt est intéressant car il vient aborder trois questions spécifiques à savoir ;

Ø La qualité à agir du créancier poursuivant

Ø La validité du T.E.G

Ø L’hypothèse de la responsabilité de l’établissement financier qui aurait commis des fautes notamment en ne soutenant pas son partenaire économique, la SCI de construction vente,

Dans cette affaire, par acte notarié en date du 2 juin 2010 le Banquier, le Crédit du Nord, avait consenti à une SCI de construction vente un prêt d’un montant en principal de 2 400 000 euros dont le remboursement était garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle.

Le 5 janvier 2016, un deuxième établissement, la Société Marseillaise de crédit, venant aux droits du premier établissement préteur, le Crédit du Nord, avait fait signifier à la SCI de construction en question, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une somme de 297 895,06 euros obtenu selon décompte établi le 3 septembre 2015.

L’assignation à comparaitre devant le juge de l’orientation

C’est dans ces mêmes circonstances que le deuxième établissement, a fait signifier une assignation à comparaitre devant le Juge de l’orientation pour une audience du 29 mars 2016.

L’objectif de la procédure est simple: saisir le bien immobilier et envisager tantôt une vente amiable, tantôt une vente aux enchères publiques,

C’est dans ces conditions qu’à l’audience, la SCI de construction vente résiste contre les mesures d’exécution et conteste la qualité à ester en justice du créancier poursuivant dans le cadre de sa procédure de saisie

I/ Sur la qualité à agir :

En effet la SCI de construction vente considérait qu’il appartenait à la deuxième banque, la Société Marseillaise de Crédit de justifier d’une qualité et d’un intérêt à poursuivre le débiteur dans le cadre de la procédure

La qualité de la banque à poursuivre le débiteur

Ceci était d’autant plus justifié que dans le cadre de son intervention, cette dernière précisait bien qu’elle intervenait sur la base d’une convention d’apports partiels.

Cette argumentation du débiteur saisi me semble parfaitement légitime car il n’y a aucune raison que le demandeur ne justifie pas de sa qualité.

Le fait qu’il y ait une convention d’apports partiels ne donne pas forcément une légitimité au nouveau créancier de saisir le bien,

Moyens de défense de la SCI de construction

En effet, la SCI de construction vente considère à l’audience qu’il incombe à l’établissement financier, demandeur, de démontrer dans la procédure non seulement de l’apport partiel d’actif mais doit également justifier, au sein de cet apport partiel, la ligne de créance de la SCI de construction,

Or, telle preuve n’était pas rapportée,

Le créancier expliquant seulement de ce que le traité d’apport partiels d’actifs découlait d’un regroupement géographique de leurs activités par la SA Crédit du Nord, préteur et la Société marseillaise de crédit,

Lequel traité d’apport partiel d’actif avait été approuvé par l’assemblée générale de ses actionnaires, le 19 octobre 2012.

Qu’en est il du traité d’apport partiel?

Pour autant, cela était-il suffisant pour justifier d’une qualité à ester en justice à l’audience ?

Or, curieusement, la Cour d’Appel considère que l’organisme financier réponds de sa qualité à ester en justice sans même procéder à quelques vérifications que ce soit en prenant tout simplement pour acquis les déclarations du banquier,

Il convient de rappeler qu’en procédure, le demandeur doit rapporter la preuve de sa qualité et doit par voie de conséquence démontrer que cette convention d’apports partiels comprend bien la créance de la SCI de construction vente concernée,

Dès lors, le Juge ne peut se retrancher derrière une simple présomption et rien qu’en cela, la décision est contestable,

II/ Sur le Taux effectif global :

Deuxièmement, sur la question spécifique du T.E.G, l’arrêt de la Cour est tout aussi décevant car il se retranche derrière la problématique de la prescription et se refuse à toute interprétation du contrat.

Dans cette affaire, il convient de rappeler qu’au visa de l’article 1907, l’intérêt conventionnel, qui doit être fixé par écrit, peut excéder celui de la loi toutes les fois où celle-ci ne le prohibe pas,

La violation des dispositions d’ordre public édictées dans le seul intérêt de l’emprunteur est sanctionnée par la nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels, par une action qui s’éteint si elle n’a pas été exercée dans les cinq ans.

Le demandeur, à l’audience, soulève la prescription de la demande de nullité de la stipulation contractuelle au motif que le point de départ de la prescription est fixé au moment de l’octroi du crédit survenu en juin 2010.

Les juges du second degré rappellent toutefois que le délai de 5 ans de la prescription des actions liées au contentieux du T.E.G, court, en cas d’octroi d’un crédit immobilier à un consommateur ou à un non professionnel, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur ou l’irrégularité qu’il invoque, à savoir la date de la convention lorsque l’examen de la teneur de l’acte permet de la constater ou sinon, celle de sa révélation à l’emprunteur

La prescription de la contestation du TEG

La jurisprudence est claire sur ce point comme le rappelle un arrêt de la 1ère chambre civile du 1er mars 2017 pourvoi n°16-10142.

Pour autant, la Cour d’Appel écarte les prétentions de la SCI de construction, dans un raisonnement en deux temps,

Que précise le contrat de prêt?

En premier lieu, elle considère que la lecture du contrat de prêt ne permet pas de conclure, contrairement à ce que soutient la SCI de construction vente que le taux d’intérêt EURIBOR était fixé sur la base d’une année de 360 jours (dite année Lombarde), lequel aurait été sanctionné, s’agissant d’un mode de calcul se répercutant sur le T.E.G dans l’offre de prêt, par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et qu’aucun chiffrage différent ne permet d’en apporter la preuve contraire.

Bien plus, en second lieu, les juges du second degré considère que la SCI de construction ne peut se prévaloir d’une absence de spécification portant sur la détermination du T.E.G, qui lui serait apparue postérieurement au contrat, de sorte qu’il doit être retenu que le point de départ de son action ne peut être reporté dans le temps,

Dès lors, la prescription quinquennale, qui court à compter de l’acte du 2 juin 2010, était acquise le 2 juin 2015, soit bien antérieurement à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière survenue le 5 janvier 2016.

Cela est parfaitement regrettable car, là encore, il est bien évident que la SCI de construction vente, qui signe un contrat de prêt, n’est pas en mesure quelle que soit sa spécificité de procéder à des vérifications d’usage quant à la validité du T.E.G et part sur la présomption que celui-ci serait juste.

In fine, personne ne vérifie si le T.E.G est juste, et ce, pour une raison bien simple.

Tout emprunteur, sauf à être spécialiste en finance et en calcul actuariel, n’est pas en mesure de procéder aux vérifications d’usage et n’a pas d’autre choix que de faire confiance à l’organisme préteur.

En tout état de cause, si cela était abordé, cela serait pris par l’établissement bancaire comme un sentiment de défiance qui se refuserait à ce moment là à tout financement.

Pour autant les juges du fond préfèrent se retrancher sur la problématique de la prescription pour éviter de trancher une difficulté concrète qui a vocation à impacter les droits même du créancier,

Or, il n’est pas rare de constater que c’est lors de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière dans lequel est prévu un décompte que les montants évoqués semblent particulièrement importants et déstabilisent l’emprunteur.

Le point de départ de la prescription pourrait démarrer à ce moment là, au jour de la révélation de l’erreur,

Pour autant, rares sont les jurisprudences qui laissent à penser que le point de départ de la prescription pourrait être le décompte fourni dans le commandement de payer valant saisie immobilière alors même que c’est à ce moment là que l’établissement financier fournit un nouveau décompte réactualisé avec une ventilation entre capital principal et intérêts et frais divers et variés.

III/ Sur la responsabilité de la banque :

Sur la question de la responsabilité de l’organisme préteur, là encore l’arrêt de la Cour est décevant car il convient de rappeler que la SCI de construction vente avait rencontré des difficultés financières et n’avait eu cesse de se rapprocher de son créancier afin d’envisager des accords financiers pour assurer soit un nouveau financement soit la mise en place de délai permettant à la SCI de construction de traverser une crise conjoncturelle qui la mettait en difficulté.

La SCI de construction reprochait à l’établissement bancaire de s’être retranchée dans un silence patenté et en refusant d’apporter toutes réponses positives ou négatives.

Pour autant, là encore, la Cour préserve le créancier préteur,

Elle considère que le prêt consenti par la banque à la SCI de construction avait vocation à financer son activité professionnelle et le Juge de l’Exécution a retenu avec justesse que cette société ne pouvait utilement reprocher à l’établissement bancaire une rupture abusive du concours bancaire au visa de l’article L 312-10, devenu L 313-34 du Code de la Consommation,

La Cour va plus loin et considère que l’établissement financier n’a pas retiré abusivement son concours comme il lui en est fait reproche, mais à l’opposé, a accepté à plusieurs reprises d’accorder, bien au delà de la date initiale d’échéance du remboursement du seul prêt consenti qui devait survenir le 31 mars 2012, des délais de paiement à la SCI de construction et notamment pour lui permettre de procéder à la vente d’un appartement, selon la proposition que celle-ci lui avait présentée, ce qui n’a pas été suivi d’effet et a mis le créancier en droit de refuser de procéder à un refinancement.

Qu’il s’ensuit la confirmation du jugement et la vente aux enchères du bien en question.

Le créancier peut donc poursuivre sa procédure et saisir le bien immobilier de la SCI,

Il est particulièrement regrettable de constater que la Cour suit sans difficulté les seules explications de l’organisme prêteur alors même que sur le terrain factuel, celle-ci ne répondait pas sur les hypothèses de refinancement ou de suspension des échéances afin de trouver une solution amiable.

A bien y comprendre, l’établissement financier serait effectivement gagnante à ne pas prendre position et à garder le silence.

Cela donne toute latitude à cette dernière par la suite d’apporter toutes réponses utiles devant la Cour d’Appel au détriment du débiteur.

Pour autant, cette jurisprudence demeure intéressante, à plus d’un titre,

En premier lieu, elle aborde en son sein trois problématiques récurrentes en droit de la saisie immobilière, et relatifs à :

Ø La qualité du créancier poursuivant à ester en justice

Ø La validité du T.E.G

Ø L’hypothèse de la responsabilité de l’établissement bancaire qui aurait commis des fautes notamment en ne soutenant pas son partenaire économique, la SCI de construction vente,

Ensuite, elle rappelle qu’il appartient au débiteur saisi, qu’il s’agisse d’un simple particulier, d’une SCI ou bien encore d’une SCI de construction vente, de se défendre en soulevant devant le juge de l’orientation l’ensemble des moyens de fait et de droit à sa portée,

Car il est bien évident que si les juridictions du fond sont parfois sévères contre les débiteurs qui ont eu le « malheur » de ne plus payer les établissements de crédit, il n’en demeure pas moins que bon nombre de jurisprudences permettent aux débiteurs de se défendre, et d’empêcher des saisies immobilières, lorsque le créancier pousse à la vente amiable ou à la vente aux enchères,

Ceci d’autant plus, que même en cas d’échec, des solutions existent,

Encore plus en présence de SCI, qu’il s’agisse de SCI familiale ou de SCI de construction vente,

Là encore, le rôle de l’avocat est déterminant

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Saint Raphael, Docteur en Droit,

Association syndicale libre, ASL, lotissement, et modification du cahier des charges

Association syndicale libre, ASL

Résumé :

Au sein d’une association syndicale libre, ASL, ou d’un lotissement, à quelle majorité peut être voté la modification du cahier des charges ? quels sont les moyens pour le coloti insatisfait de s’opposer à cette modification ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Cour de Cassation en juin 2019 qui vient aborder la problématique de la modification statutaire d’une association syndicale libre, ASL.

Les statuts et le cahier des charges de l’ASL

Il est ici question à la fois des statuts, et à la fois du cahier des charges.

problématique distincte de celle du droit de la copropriété,

La Cour de Cassation considère qu’est valable la délibération de l’assemblée générale de l’association syndicale libre, ASL, ayant décidé, à la majorité qualifiée de l’article L. 315-3 du Code de l’Urbanisme, de modifier le cahier des charges afin, notamment, de réduire la largeur de la voie privée desservant le lotissement,

Dans cette affaire, les consorts B, propriétaires d’un lot dans un lotissement, régi par un cahier des charges du 10 septembre 1925, ont assigné l’association syndicale libre de ce lotissement (l’ASL) en annulation de la délibération de l’assemblée générale du 1er juin 2007 ayant décidé, à la majorité qualifiée de l’article L. 315-3 du Code de l’Urbanisme, de modifier le cahier des charges afin, notamment, de réduire la largeur de la voie privée desservant le lotissement.

Les époux B soutenant alors que les conditions d’adoption de la résolution litigieuse caractérisent une violation des règles de majorité et de consultation des colotis applicables.

La modification du cahier des charges

Dans le cas précis de cette ASL, l’article 3-14 des statuts de ladite association syndicale, ASL, dispose que les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, que si la décision porte sur une modification des pièces du lotissement, elle doit être prise à la majorité alternative fixée par l’article L 315-3 du Code de l’Urbanisme.

Cet article L315-3 du Code de l’urbanisme dispose que :

« Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d’Urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.

Jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être prononcée qu’en l’absence d’opposition du bénéficiaire de l’autorisation de lotir tant que celui-ci possède au moins un lot constructible. »

Il convient de rappeler que le régime de l’association syndicale libre, ASL, relève exclusivement de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et non des règles de copropriété.

Les statuts de l’association syndicale libre, ASL

Les statuts de l’association syndicale libre, ASL, déterminent librement les conditions dans lesquelles doivent se tenir les assemblées générales de l’association syndicale libre et les règles de majorité à recueillir pour les prises de décisions.

Qu’en l’espèce, il résulte de l’article 3.14 des statuts de l’association syndicale libre, ASL, que :

« Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

D’autre part, si la décision porte sur une modification des pièces du lotissement, elle doit être prise à la majorité alternative fixées par l’article L. 315-3 du Code de l’Urbanisme ».

Les consorts B considéraient que le cahier des charges constitue un document contractuel qui ne peut être modifié que par la seule décision de l’assemblée générale des colotis à l’unanimité,

La décision des coloris en assemblée générale

Par ailleurs, pour les consorts B, une association syndicale libre, ASL, ne constituait pas « une autorité compétente » susceptible de modifier unilatéralement le cahier des charges d’un lotissement au sens de l’ancien article L. 315-3 du Code de l’Urbanisme.

Pour autant, le cahier des charges du lotissement, qui régissait ledit lotissement, prévoyait expressément la création d’une association syndicale libre, ASL, destinée à gérer les questions d’organisation et de réglementation de l’association, dans la limite des stipulations du cahier des charges qui prévoyait que « ses décisions celles de l’association syndicale libre qui en aucun cas ne pourront être contraires aux stipulations du présent cahier des charges, seront prises à la majorité des membres présents ou représentés ».

Il convient de s’intéresser à l’objet même des statuts de l’ASL,

Les statuts de l’association syndicale libre prévoyaient, en application de ce cahier des charges, que :

« L’association syndicale libre a pour objet : l’appropriation, la gestion, l’entretien et l’amélioration de la voirie, des espaces verts de toutes installations d’intérêt commun et tous terrains propriété de l’association tels que définis dans le cahier des charges »

A bien y comprendre, pour les consorts B, le vote ne pouvait se faire qu’à l’unanimité.

Ils considéraient qu’en jugeant néanmoins que l’association syndicale libre, l’ASL, créée en application de ce cahier des charges, avait pu valablement modifier, par un vote non unanime, les dispositions expresses dudit cahier des charges relatives à la largeur de la voirie, et ce en application de règles de vote figurant aux statuts de l’association syndicale libre, ASL, la cour d’appel avait violé l’article 1103 nouveau du Code Civil, anciennement 1134 du Code Civil.

Les consorts B considéraient que dans la mesure ou le cahier des charges constitue un document contractuel, il ne peut être modifié par la seule décision de l’assemblée générale des colotis qu’à l’unanimité.

La Cour de Cassation constate que les statuts de l’association syndicale libre, ASL, adoptés à l’unanimité des colotis, prévoyaient que la décision portant sur une modification des pièces du lotissement devait être prise à la majorité qualifiée de l’article L. 315-3 du Code de l’Urbanisme et que la résolution du 1er juin 2007 avait été adoptée à cette majorité de telle sorte la Cour d’Appel en a exactement déduit que la modification du cahier des charges n’avait pas à être approuvée par l’autorité compétente et que la résolution avait été valablement adoptée.

Les consorts B soulevaient que l’association syndicale libre ne constitue pas une « autorité compétente » susceptible de modifier unilatéralement le cahier des charges d’un lotissement au sens de l’article L. 315-3, devenu L. 442-10 du Code de l’Urbanisme.

La modification du cahier des charges

La Cour de Cassation considère que la décision de modifier le cahier des charges d’un lotissement peut valablement être adoptée à la majorité qualifiée de l’article L. 315-3 du Code de l’Urbanisme, sans approbation par l’autorité compétente, dès lors que les statuts de l’association syndicale libre, ASL, de ce lotissement, adoptés à l’unanimité des colotis, prévoient une telle règle de majorité.

Les consorts B considéraient en outre que dans la mesure où les statuts de l’ASL n’avaient pas fait l’objet d’une publication celle-ci n’avait pas de légitimité à agir.

La Cour de Cassation rappelle que si la résolution votée lors de l’assemblée générale du 16 décembre 1999 avait prévu la publication des statuts, cette exigence n’avait pas été érigée en formalité substantielle conditionnant la constitution de l’association syndicale libre.

Dès lors, elle considère que la Cour d’Appel en a exactement déduit que, le consentement unanime des propriétaires intéressés ayant été constaté par écrit, l’association syndicale libre, ASL, avait été régulièrement constituée.

La modification par majorité qualifiée

Les consorts B tentent enfin de contester la majorité qualifiée au motif d’un abus de majorité.

Mais là encore, la Cour de cassation souligne que la modification du cahier des charges ne créait aucune disparité de traitement entre les colotis riverains de la voie,

Qu’il n’était pas plus établi qu’elle avait été adoptée grâce aux seules voix de ceux d’entre eux auxquels Monsieur et Madame B reprochaient d’avoir empiété sur l’emprise de la voirie commune ou à leur collusion avec d’autres colotis et que ces derniers ne démontraient pas l’existence de manœuvres tendant à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, ni ne justifiaient d’un préjudice personnel.

Le consentement unanime des colotis

La Haute Juridiction souligne que l’association syndicale libre, ASL, a été régulièrement constituée dès lors que le consentement unanime des propriétaires intéressés a été constaté par écrit peu importe l’absence de publication des statuts.

Cette jurisprudence est intéressante car elle rappelle l’importance du cahier des charges au sein d’un lotissement ou d’une association syndicale libre.

Elle rappelle aussi les conditions de modification et analyse clairement la corrélation existante entre les statuts d’un côté, et l’article L315-3 du Code de l’urbanisme de l’autre côté.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, Docteur en Droit,

Sort de l’indivision forcée et perpétuelle en saisie immobilière

En présence d’une indivision forcée et perpétuelle, le créancier saisissant peut-il se contenter de signifier l’habituel commandement de payer valant saisie immobilière et de saisir par la suite le juge d’orientation, ou doit-il évacuer cette indivision forcée et perpétuelle au travers d’une action en licitation partage ?

Article :

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence rendue par la Cour d’Appel de Pau qui vient aborder la problématique de l’indivision forcée et perpétuelle afin de déterminer si la banque doit procéder par voie de licitation partage ou si elle peut engager une action en saisie immobilière.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, et suivant acte authentique en date du 29 juillet 2018, la banque avait octroyé un prêt à Monsieur R et à son épouse un prêt d’un montant de 290 000 euros destiné à l’acquisition d’une médina située au Maroc, remboursable en 179 échéances au taux conventionnel de 4,80% l’an et au taux effectif global de 5,5813% l’an.

Le contrat prévoyait en garantie l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de premier rang, à hauteur de 200 000 euros sur un bien situé en France et appartenant aux consorts R.

Suite à plusieurs échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme selon courrier du 26 septembre 2013.

Par la suite, et par acte d’huissier du 19 septembre 2014 la banque a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le recouvrement d’une somme de 277.445,94 euros outre les frais d’acte en vertu du prêt notarié du 29 juillet 2008.

Suivant acte en date du 17octobre 2014, Madame R a assigné la banque devant le Juge de l’Exécution aux fins de mainlevée du commandement de payer invoquant l’article 47 du Code de Procédure Civile en raison de sa fonction de juge prud’homale paloise.

Par jugement rendu le 9 février 2015, le tribunal s’est déclaré incompétent a rejeté les demandes formulées par les époux R, déclaré le commandement aux fins de saisie vente du 19 septembre 2014 régulier.

C’est dans ces circonstances que la banque a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière le 24 octobre 2016 portant sur trois parcelles et pour une somme de 301.028,94 euros créance arrêtée au 29 septembre 2016.

Lancement de la procédure de saisie immobilière

Le commandement de payer a été déposé au 1er Bureau du service de la publicité foncière le 23 décembre 2016

Par acte d’huissier en date du 13 février 2017, la banque a fait assigner Monsieur et Madame R devant le Juge de l’Orientation aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de l’immeuble litigieux.

Par jugement d’orientation contradictoire rendu le 19 avril 2019, le Juge de l’Exécution sur le fondement de l’article 815-17 du Code Civil :

- Déclaré nulle la saisie immobilière de la parcelle AI

- Dit que cette nullité entraine l’irrégularité de l’ensemble de la procédure de saisie immobilière et donc la nullité du commandement valant saisie du 24 octobre 2016

La banque a alors interjeté appel de cette décision

La question qui se posait était liée à la saisie de l’un des trois parcelles qui faisait l’objet d’une indivision forcée et individuelle.

Sort de l’indivision forcée et éternelle

Le premier juge a retenu, sur le fondement de l’article 815-17 du Code Civil que la saisie de cette parcelle était nulle entraînant l’irrégularité de l’ensemble de la saisie, au motif que cette parcelle, indivise, ne pouvait être saisie directement par le créancier.

La banque soutenait que l’indivision relative à la parcelle AI était une indivision forcée et perpétuelle qui échappait aux dispositions de l’article 815- 17 du Code Civil.

Madame R quant à elle contestait ce caractère en exposant que la parcelle indivise ne constitue pas un accessoire indispensable du bien immobilier principal.

La saisie portait sur les parcelles AI 39 sur laquelle était édifiée une maison, AI 114 chemin d’accès à la maison depuis la parcelle AI 101et sur les droits indivis d’1/4 de la parcelle Al 101 qui permettait d’accéder au chemin.

Saisie immobilière classique ou licitation partage ?

La Cour d’Appel rappelle que, suivant les dispositions de l’article 815-17 du Code Civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part sur les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.

Cependant, le régime légal des indivisions tel que prévu aux articles 815 et suivants du Code Civil ne s’applique pas aux indivisions forcées et perpétuelles portant sur des biens affectés à titre d’accessoire indispensable à l’usage commun de plusieurs fonds appartenant à des propriétaires différents.

Il résulte des titres notariés versés au débat, ainsi que du plan cadastral que la parcelle indivise est affectée exclusivement à l’usage d’accès à plusieurs fonds appartenant à des propriétaires distincts, dont la parcelle chemin d’accès à la maison édifiée sur la parcelle, appartenant à Madame R.

L’indivision forcée et perpétuelle

Par suite, l’indivision qui affecte cette parcelle constitue une indivision forcée et perpétuelle dont la nature exclut l’application du droit commun de l’indivision et notamment les dispositions de l’article 815-17 exonérant la banque d’une nécessité de procéder par voie de licitation partage.

La Cour d’Appel a donc infirmé la décision du Juge de l’Orientation en ce qu’elle a considéré que les droits indivis de Madame R sur la parcelle AI 101 ne pouvaient faire l’objet d’une saisie.

Elle considère que la saisie de ces droits est donc régulière, de même que celle des parcelles AI 39 et AI 114, issue du commandement de payer en date du 24 octobre 2016, publié le 23 décembre 2016.

La Cour d’Appel a donc autorisé cette vente en considérant que la problématique de l’indivision forcée et individuelle échappait aux dispositions de l’article 815-17.

Ce qui est intéressant dans cette affaire est que dans la mesure où la banque avait été déboutée de ses prétentions aux fins de saisie immobilière, elle avait interjeté appel.

Par ailleurs, la question était de savoir ce qu’il en était de la survie du commandement de payer valant saisie immobilière et de la prorogation de ses effets.

En effet, la banque avait saisi le Premier Président de la Cour d’Appel aux fins de suspension de l’exécution provisoire de doit pour être autorisée à voir proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière.

La banque avait été déboutée de cette demande.

Or, il était loisible d’imaginer que la banque était bien fondée à ressaisir le Juge de l’Exécution immobilier pour voir proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière.

Un pourvoi en cassation est en cours et il va amener à deux réponses particulières.

Premièrement déterminer si, en présence d’une indivision forcée et perpétuelle le créancier doit saisir directement ou s’il doit envisager de passer par le biais d’une licitation partage ?

Deuxièmement, est que et la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière peut être ordonnée devant le juge de l’orientation alors que la saisie immobilière a été annulée par ce dernier et que la procédure est toujours pendante à hauteur de Cour ?

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

Refus de signer un acte authentique de vente et point de départ de l’action en exécution forcée

Dans le cadre d’une vente immobilière, en cas de refus du cocontractant de signer l’acte authentique de vente, le demandeur peut-il solliciter d’un côté l’exécution forcée de la vente et de l’autre l’indemnisation du préjudice ? Quel est le délai de cette action en exécution forcée de la vente ? Quel est le point de départ de la prescription ?

Article :

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence récente qui a été rendu par la Cour de cassation en octobre 2020, et qui vient aborder la problématique de l’exécution forcée de la vente lorsque l’une des parties, acquéreur ou vendeur, se refuse à réitérer l’acte et signer l’acte authentique de vente.

Il convient de rappeler qu’en matière de vente immobilière, à part quelques exceptions prévues dans le cadre des conditions du compromis de vente, l’expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit pour chacune des parties, soit d’envisager une exécution forcée de la vente immobilière, soit d’en demander la résolution et l’indemnisation de son préjudice.

Dans certains cas même le demandeur peut solliciter d’un côté l’exécution forcée de la vente et de l’autre l’indemnisation du préjudice.

Dans certains cas celles-ci pouvant se cumuler.

La question est de savoir à partir de quand le demandeur à l’action est bien fondé à intervenir, rappelant bien que la date fixée aux fins de réitération de l’acte de vente dans le cadre du compromis est une date indicative et non pas une date impérative permettant juste à l’une des parties d’agir en exécution, ouvrant juste le droit pour chacune des parties d’agir tantôt en exécution forcée tantôt en indemnisation de son préjudice.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, la SCI N avait consenti à la société la SCI DR une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives une parcelle de terrain sur laquelle était édifié un immeuble non achevé.

Un avenant avait prorogé la date de réalisation des conditions suspensives et de signature de l’acte authentique de vente au 30 avril 2010.

Cependant, après 2 mises en demeure de réaliser la vente des 22 novembre 2013 et 12 mai 2015 demeurées infructueuses, la SCI N avait alors assigné la SCI DR en résolution de la vente qu’elle considérait parfaite en raison de la réalisation des conditions suspensives et en paiement des dommages et intérêts.

Cependant, dans le cadre de la procédure, la SCI DR avait opposé une fin de non-recevoir, liée à la prescription de l’action rappelant en tant que de besoin que nous sommes sur une prescription à 5 ans.

Qu’en est-il de la prescription de l’action ?

La SCI DR soutenait cette prescription en considérant que dans la mesure où la date de la réalisation des conditions suspensives était fixée au 30 avril 2010, toutes actions engagées après le 1er mai 2015 étaient nécessairement prescrites.

Cette jurisprudence répond à la question du point de départ de la prescription permettant à la partie lésée d’assigner aux fins d’exécution forcée de la vente.

Elle vient également rappeler dans quelles conditions il y a lieu de caractériser le refus du contractant de signer l’acte authentique de vente.

La SCI, quant à elle, soutenait que la prescription en action responsabilité contractuelle ne pouvait courir qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établie qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.

Dès lors, en fixant un point de départ du délai de prescription au délai fixé par le compromis pour la réitération de la vente par acte authentique sans rechercher si à cette date la SCI N savait que la SCI DR abandonnait définitivement le projet, la Cour d’appel n’avait pas pu fonder en droit sa décision et c’est pour cela que la SCI N s’est pourvue en cassation.

La Cour de cassation rappelle en tant que de besoin que les actions personnelles et immobilières sont prescrites par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Cependant, quel point de départ retenir pour caractériser, ou non, la prescription ?

Ainsi, à bien y répondre, ce n’est pas parce que sur le compromis de vente il y a une date fixée que celle-ci correspond forcément le point de départ de la prescription dans le cadre de l’action aux fins d’exécution forcée de la vente.

En effet, la Cour de cassation rappelle qu’en matière de promesse de vente l’expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre, seulement, le droit pour chacune des parties soit d’agir en exécution forcée de la vente soit d’en demander la résolution et l’indemnisation de son préjudice.

Dès lors, le fait justifiant l’exercice de cette action ne peut consister que dans la connaissance par la partie titulaire de ce droit du refus de son co-contractant d’exécuter son obligation principale de signer l’acte authentique de vente.

Cette connaissance trouvant son expression au moment où l’acheteur se refusant s’exprime clairement soit en l’officialisant à travers une correspondance claire et non équivoque, et à défaut au jour de la signature de l’acte, sur convocation des parties, acheteur et vendeur, nécessairement par voie d’huissier et en établissant un procès-verbal de constat de difficultés liée soit à l’absence de l’une des parties, soit au refus de l’une des parties de signer l’acte réitératif,

Dès lors, à bien y comprendre la Cour d’appel n’avait pas de raison de déclarer l’action prescrite en retenant que le point de départ de la prescription aurait débuté le 1er mai 2010, soit le lendemain de la date fixée pour la signature de l’acte authentique de la vente.

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse.

En effet, la Haute juridiction considère qu’en se déterminant ainsi la Cour d’appel n’a pas réussi à caractériser la connaissance à cette date par la SCI N, du refus de la SCI DR de ne plus acheter le bien.

Ainsi, force est de constater que le point de départ de la prescription découle clairement du moment où le vendeur a la parfaite connaissance du refus du co-contractant d’exécuter son obligation principale de signer l’acte authentique de vente.

Cette connaissance offre alors le droit pour chacune des parties soit d’agir en exécution forcée de la vente soit d’en demander la résolution et l’indemnisation de son préjudice.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

Commodat, mode d’emploi

Le commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir. Qu’en est-il du commodat verbal ou bien encore du commodat à durée indéterminée ? comment mettre fin au commodat ? est-il possible de solliciter une indemnité d’occupation en cas de résistance du preneur ?

Article :

Il convient de s’intéresser des jurisprudences qui ont été rendues en novembre dernier et qui viennent aborder le cas particulier du commodat.

Rappelons que le commodat est un prêt à usage qui se pratique assez régulièrement même si le nom peut sembler déroutant, présenté comme tel.

Définition du commodat

Le commodat est réglementé comme étant un prêt usage réglementé par le Code civil.

L’article 1875 du Code civil définit le commodat comme un prêt à usage, un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.

Ainsi, le commodat trouve son application lorsqu’un propriétaire d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain ou même parcelle de terre), prête celui-ci gracieusement à une tierce personne (un proche ou un membre de la famille).

Le commodat réglemente alors les relations entre les parties.

La seule obligation du preneur est alors d’obtenir le bien et de le rendre, de conserver le bien en assumant toutes les dépenses relatives à son entretien (eau, électricité, assurance…).

hypothèses de commodat

Le commodat trouve également son expression lorsque le bien fait l’objet d’une indivision en cas de succession ou de divorce et que le bien est occupé pendant un certain temps et par un membre de la famille.

Cela est souvent fréquent en succession lorsque le bien immobilier de la personne décédée est alors occupé par l’un des descendants ou héritiers, ce gratuitement.

A charge pour eux de l’entretenir, de le conserver, sans pour autant payer ni loyer, ni indemnité d’occupation.

Mettre fin au commodat ?

Ce pose alors la question du mode de fonctionnement du Commodat, comment celui-ci s’exprime, sous quelle forme et quelles sont les modalités pour y mettre fin lorsque le propriétaire du bien souhaite le récupérer et que, comme de rien, le preneur résiste dans les lieux.

Dans pareil cas d’ailleurs, le preneur résistant considère que le prêt à usage est indéterminé et que par voie de conséquence il n’a pas vocation à sortir des lieux, pouvant amener une résistance particulière.

Dans pareil cas, est-il possible de mettre fin à ce commodat et dans quelles conditions ?

Le commodat échappe naturellement à l’augmentation liée aux baux d’habitation.

Il n’est pas non plus nécessaire d’avoir un congé ou un préavis particulier.

Il peut s’exprimer de différentes manières, soit il est effectivement écrit, soit il est alors verbal.

S’il est écrit, le contrat de commodat peut alors prévoir une date d’expiration et à charge pour le preneur de restituer le bien lorsque le commodat arrive à expiration.

Et dans pareil cas, la jurisprudence est claire en la matière, il n’est nul besoin pour le bailleur de se manifester, le propriétaire doit se manifester pour obtenir la libération des lieux et ce dernier n’est pas tenu de formaliser un congé.

Si aucune date n’est prévue là encore, le commodat demeure comme s’il était finalement renouvelé tacitement.

La jurisprudence peut imposer au propriétaire de respecter un préavis de 6 mois, pour mettre fin au commodat et permettre ainsi au preneur de s’en aller dans de bonnes conditions.

Commodat sans contrat, comment s’en sortir ?

Le cas le plus difficile est lorsque le commodat est mis en place sans aucun contrat, ni aucun délai et alors finalement la jurisprudence s’avère plus facile dans ce cas-là.

En effet, dans pareil cas, sans contrat nous sommes en présence d’un commodat dit verbal.

Le propriétaire est parfaitement fondé et en droit de récupérer le bien, en invitant le preneur a quitté les lieux et ce sans avoir besoin de motiver ou de justifier de quelque raison que ce soit.

Ce dernier ayant juste vocation à manifester une demande claire et non équivoque à l’encontre du preneur.

Là encore, la jurisprudence considère qu’aucun congé n’a vocation n’a besoin d’être délivré dans quelque forme que ce soit et en termes de délai, il est surtout question non pas de ce délai de 6 mois mais bien d’un délai raisonnable, permettant à ce dernier de partir.

A la lecture de cette jurisprudence, la question à se poser est de savoir si oui ou non le preneur qui résiste est tenu de payer une indemnité d’occupation et dans pareil cas, de savoir à combien celle-ci doit être fixée.

Faut-il l’estimer à la valeur locative du bien éventuellement avec un taux de pondération ou estimer que jusqu’à la libération des lieux, le preneur serait redevable des primes d’assurance contre l’incendie, des consommations d’eau, de l’électricité, de téléphone, de gaz afférentes à l’utilisation du bien (appartement, maison, terrain).

Rappelons bien que le commodat peut prendre fin sans autre forme de procès par le propriétaire.

Celui-ci peut ne serait-ce que le notifier, ne serait-ce qu’à travers de simples conclusions puisque dans cette affaire c’est ce qui avait été fait, afin de mettre fin au commodat.

Ainsi, s’ajoute à cela l’idée suivant laquelle si le commodat est accompagné d’un pacte de préférence, il est bien évident que le pacte de préférence qui peut être prévu dans le cadre du commodat, a vocation a ne pas subsister lorsque le commodat est arrivé à expiration.

Fin du commodat et indemnité d’occupation

Concernant l’indemnité d’occupation, il est bien évident comme on vient de le rappeler que la convention étant un prêt à usage, donc sans forcément de contrepartie financière pour l’occupation des lieux outre que l’obligation d’assurer certaines charges, de telle sorte que ces derniers ne semblent pas redevables d’une quelconque indemnité d’occupation, sauf si par contre ils s’entêtent et persistent à rester dans les lieux malgré le congé et à ce moment-là à générer un véritable préjudice.

Le commodat est par nature gratuit, cependant il est bien évident qu’une indemnité d’occupation peut être due pour le préjudice subi par le maintien dans les lieux du preneur.

En cas de résistance abusive du commodat par le preneur, qui se refuse à quitter les lieux malgré le congé qui lui a été adressé, malgré la volonté du propriétaire de récupérer son bien, ce dernier peut être effectivement condamné à payer une indemnité d’occupation qui ne se limiterait pas forcément aux dépenses mises à la charge de l’occupant et qui peut dépasser les seules dépenses courantes liées à l’utilisation et à la conservation du bien.

La question de la fin du commodat demeure une véritable problématique, tout comme la question du préjudice généré par le preneur résistant.

Il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 1888 du Code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme congé ou à défaut de convention qu’après qu’elle ait servi à l’usage pour laquelle elle a été empruntée.

La jurisprudence précisant encore que, selon l’article 1889 du Code civil, si pendant ce délai ou avant que le besoin de l’emprunteur est cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu quant au sort à donner de la chose prêtée, le Juge peut, selon les circonstances, obliger le preneur à le lui rendre.

Exemple de litige liée au commodat

Dans l’une des jurisprudences évoquées, la SCI V avait prêté un appartement occupé par les époux X avait assigné ceux-ci en expulsion sous astreinte et les époux X faisaient grief à la décision rendue, d’ordonner la restitution de l’appartement et d’ordonner leur expulsion.

Outre une condamnation à l’article 700, ces derniers contestaient la décision du Juge et considéraient que ce dernier aurait pu rechercher s’il s’agissait en l’espèce d’une chose à usage permanent ou à défaut le Juge aurait dû vérifier si oui ou non le besoin de l’occupant avait cessé, ce qui quand même inversait le sens des choses.

La Cour de Cassation ne partage pas son analyse et conforte la décision prise par les Juges du fond en rappelant que s’il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu quant au sort de la chose, le Juge peut obliger le preneur à le lui rendre.

Le propriétaire du bien prêté à usage, ou bénéficiant d’un commodat, peut y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, qui ne sera pas fixé par la jurisprudence en tant que de tel.

Rappelons d’ailleurs que dans cette décision forte intéressante, après avoir relevé que les relations relatives au logement occupé par les époux X relevaient du prêt à usage au commodat des articles 1888 et suivant du Code civil, et que ce prêt n’avait pas de terme prévu par une convention, le juge a parfaitement considéré que la SCI pouvait y mettre fin à tout moment.

Ce prêt n’avait pas de terme prévu pour une convention, de telle sorte qu’il y avait lieu de considérer que celle-ci revêtait un caractère permanent en ce qu’il portait sur le logement des consorts X mais la Cour de Cassation en a malgré tout exactement déduit que la SCI pouvait y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

Loi ELAN et mise en conformité du règlement de copropriété

Il convient de s’intéresser à l’apport de la Loi ELAN qui vient imposer à l’ensemble des copropriétés un certain nombre de modifications obligatoires qui doivent être effectuées avant novembre 2021 au sujet des parties communes à usage privatif, des lots transitoires et des parties communes spéciales.

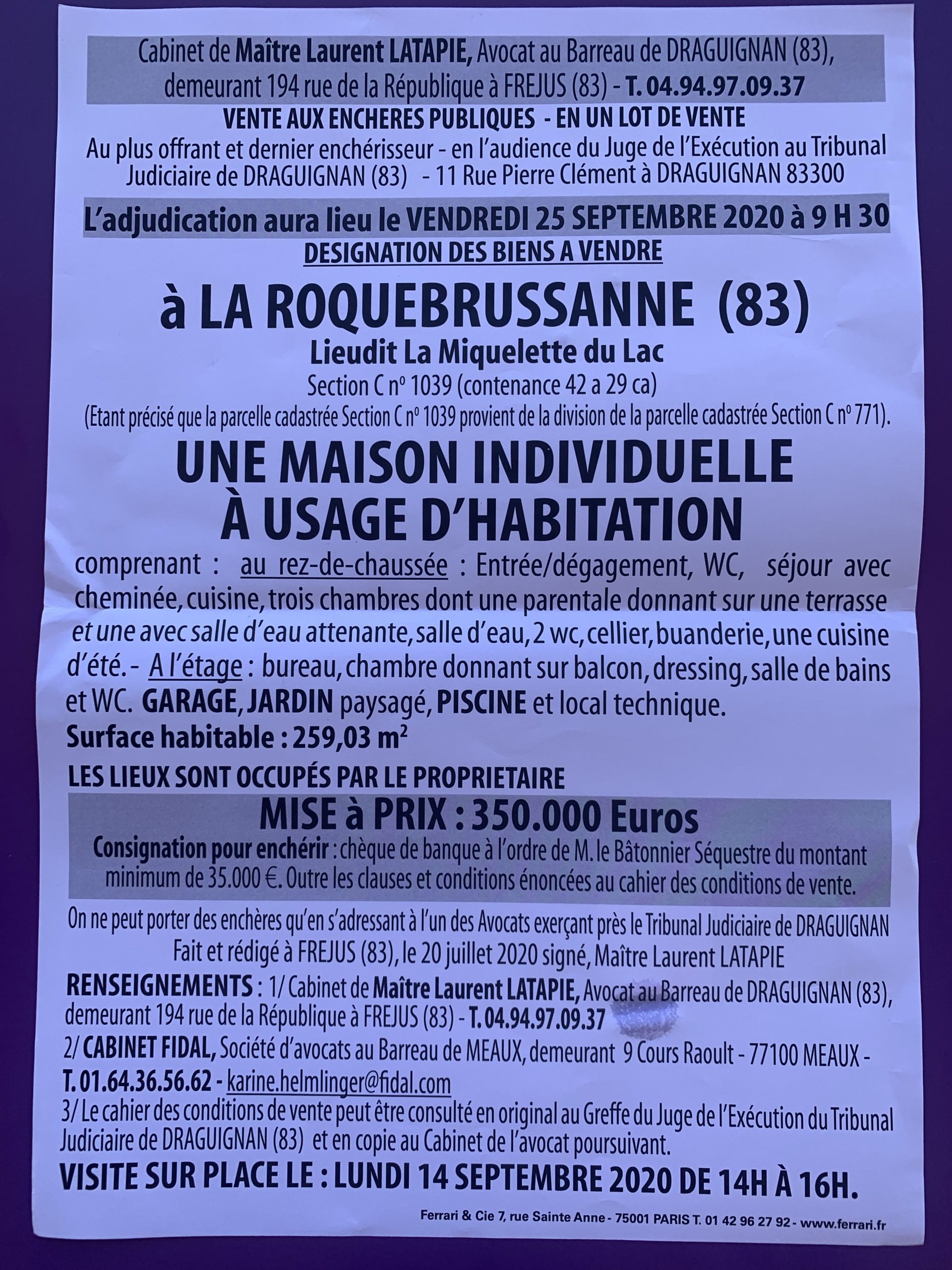

Continue readingVente aux enchères publiques maison à La Roquebrussanne, mise à prix 350 000,00 €

Votre serviteur assure la vente aux enchères publiques d’une maison individuelle à usage d’habitation à LA ROQUEBRUSSANNE avec une mise à prix à 350 000,00 €. Pour tout renseignement contacter le cabinet de Me Laurent Latapie.

Continue reading